Die nordische Ski-WM in Seefeld ist zwar schon längst Geschichte, sie wird aber noch vielen Menschen lange im Gedächtnis bleiben. Allerdings weniger wegen der sportlichen Leistungen – Norwegen räumte wie immer fast alle Medaillen ab – sondern wegen der Geschehnisse rund um die Doping-Razzia sowohl in Erfurt als auch in Seefeld. Erfurt? Thüringen? Das war doch was. Immer wieder taucht das grüne Herz Deutschlands in der Dopingberichterstattung auf.

Als vor zwei Wochen (27.02.2019) die ersten Nachrichten über die „Operation Aderlass“ über den Ticker liefen, stand die Sportwelt kurz ganz still. Sie fing sich aber mindestens genauso schnell wieder. Wie üblich bei solchen Dopingskandalen sprachen Funktionäre, AthletInnen und sogar TV-Moderatoren von unverbesserlichen Einzeltätern, die einfach nichts dazu lernen würden. Und auch sportlich war es wieder Business as usual: Martin Johnsrud Sundby, selbst 2016 wegen des Missbrauchs eines Asthmamittels für zwei Monate gesperrt, holte sich an diesem Nachmittag seinen ersten WM-Einzeltitel über die 15km klassisch.

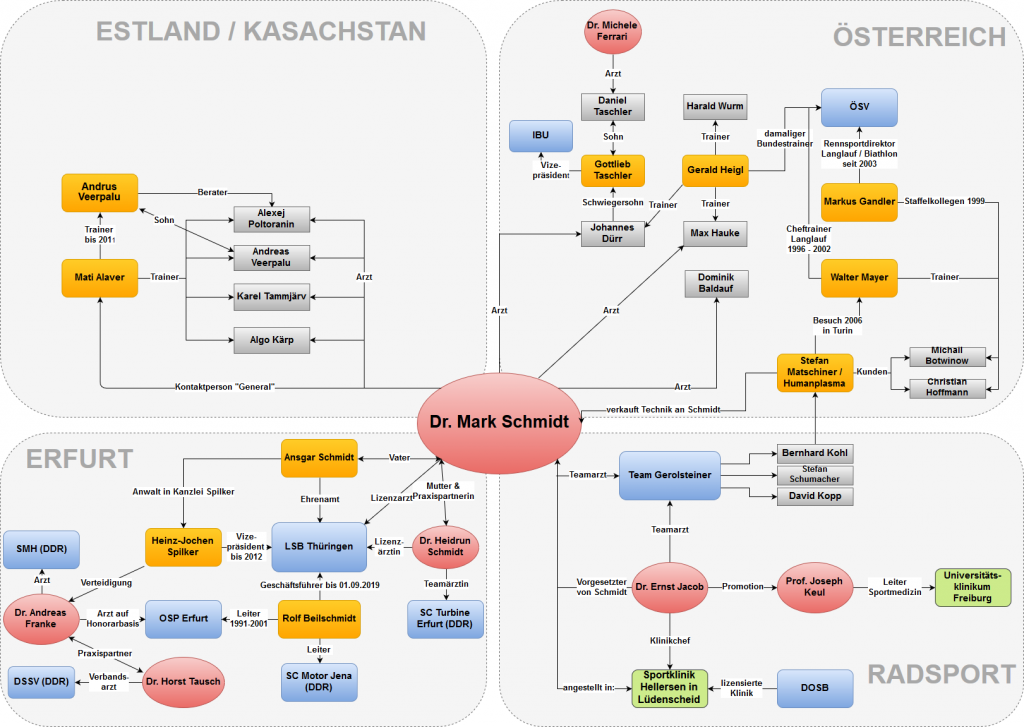

Dass die „Operation Aderlass“ jedoch höhere Wellen schlagen würde, sollte allen Beteiligten ziemlich schnell klar werden. Dafür sorgte schon alleine der Fund von vierzig Blutbeuteln in der Erfurter Praxis von Dr. Mark Schmidt, der als mutmaßlicher Strippenzieher des aufgedeckten, laut Ermittlern mafia-ähnlichen Dopingrings in Erfurt festgenommen wurde. Doch nicht nur, dass die in Seefeld in flagranti erwischten und festgenommenen Sportler quasi sofort gestanden, es bekannten sich immer mehr Sportler zum Blutdoping bei Schmidt. Darunter auch eine Reihe von estländischen Langläufern, deren Trainer Mati Alaver als einer der Haupttatverdächtigen identifiziert wurde. Ausgelöst wurden die staatsanwaltlichen Untersuchungen durch ein Interview, das der des Dopings 2014 in Sotchi überführte Langläufer Johannes Dürr der ARD Sportschau gab.

Darin redete er scheinbar so offen über seine Dopingvergangenheit, dass die deutschen und österreichischen Behörden auf ihn aufmerksam wurden. Als Kronzeuge packte er anschließend über die Hintermänner sowie seine Mitdoper aus. Eine kuriose Wende nahm die ganze Angelegenheit dann aber doch noch: ein paar Tage später (05.03.2019) wurde Dürr selbst verhaftet. Es stellte sich heraus, dass er entgegen seiner eigenen Aussage bis Ende 2018 selbst Eigenblutbehandlungen bei Schmidt durchführen ließ. Sein Enthüllungsbuch und die Crowdfunding-Kampagne, mithilfe derer er bisher über 30.000 Euro sammelte, um ein Langlauf-Comeback zu starten, ließen dieses kleine, nicht unwichtige Detail allerdings unerwähnt. In einem ganz anderen Licht erscheint mittlerweile auch seine damalige (2014) familiäre Beziehung zu Gottlieb Taschler, ehemaliger IBU-Vizepräsident, der seinen Posten wegen seines Kontaktes zu Doping-Guru Dr. Michele Ferrari (Lance Armstrongs Dopingarzt) Ruhen lassen musste. Dieser war nämlich Dürrs Schwiegervater. Und es kommen seitdem immer mehr interessante Zufälle ans Licht.

- Das Dopingnetzwerk um Dr. Mark Schmidt (Darstellung: Sport.Politik / K.Schubert)

Doch wer ist Dr. Mark Schmidt überhaupt? Dr. Mark Schmidt führt seine Praxis für Allgemeinmedizin zusammen mit seiner Mutter Dr. Heidrun Schmidt, ihrerseits in der DDR Teamärztin für den dopingbehafteten SC Turbine Erfurt. Für diese Praxis bestand bis zuletzt eine Lizenz als „sportmedizinische Untersuchungsstelle“ in Thüringen, welche für die Feststellung der allgemeinen Sporttauglichkeit des D-Landeskaders zuständig war. Laut dem Landessportbund Thüringen (LSB), der diese Lizenzen erteilt, hat dies aber nichts mit der kontinuierlichen Betreuung von Spitzen- und Nachwuchssportlern zu tun. Nach der Verhaftung Schmidts entzog der LSB diese Lizenz augenblicklich:

„Die Lizenz wird für vier Jahre verliehen und kann anschließend für vier Jahre verlängert werden. Diese Verlängerung wurde für die Arztpraxis von Dr. Heidrun Schmidt vorgenommen. Im Rahmen dieser laufenden Verlängerung trat Mark Schmidt in die Praxis ein. […] „Das hätte nicht passieren dürfen‘. So erklärt Hügel (Präsident LSB Thüringen, Anm. d. Red.): ‚Wir haben an dieser Stelle nicht tiefgründig genug die bestehenden Dopingbelastungen im Prozess um die Anerkennung der Lizenzfortschreibung als sportmedizinische Untersuchungsstelle bewertet. Dies war falsch und wir müssen und wollen jetzt die Konsequenzen schnellstmöglich tragen und limitieren.‘“

(Statement des LSB Thüringen zur Causa Schmidt, 28.02.2019)

Alles nur Zufall?

Dr. Mark Schmidt war nämlich schon einmal in einen Dopingskandal verwickelt. Als Teamarzt vom Team Gerolsteiner (2006 – 2008) sowie Team Milram (2009 – 2010) sah er sich mit den Vorwürfen konfrontiert, die damaligen Radsportler Stefan Schumacher, Bernard Kohl und David Kopp beim Doping unterstützt zu haben. Die Untersuchungen der Doping-Schwerpunktstaatsanwaltschaft Freiburg gegen ihn verliefen 2013 jedoch im Sand. Der LSB Thüringen war sich den schwerwiegenden Anschuldigungen bewusst, als er Schmidt seine jungen AthletInnen anvertraute, nur von Kaderathleten musste er Abstand halten. Seit 2017 arbeitete Schmidt wieder im Radsport, zuerst als Teamarzt von Aqua Blue Sport, danach bei Groupama – FDJ. Die zwei Radsportler Stefan Denifl und Georg Preidler, die im Zuge der „Operation Aderlass“ Blutdoping gestanden, fuhren für genau diese Teams.

Ermittelt wurde damals übrigens auch gegen den zweiten Arzt des Teams Gerolsteiner, Dr. Ernst Jakob – ein langjähriger Weggefährte des Freiburger Dopingarztes Prof. Joseph Keul und damaliger Vorgesetzter Schmidts in der Sportklinik Hellersen in Lüdenscheid. Verbindungen pflegte Schmidt außerdem zu dem österreichischen Sportmanager Stefan Matschiner. Dieser stand im Mittelpunkt der damaligen Humanplasma-Affäre, im Rahmen derer mehrere SportlerInnen wegen Dopings gesperrt und verurteilt wurden. Die technischen Geräte, die bei Schmidt gefunden wurden, erwarb dieser wohl von Matschiner.

Schmidts Vater Ansgar war anscheinend ebenfalls in die „Operation Aderlass“ verwickelt, dafür spricht zumindest seine Festnahme in Seefeld. Ansgar Schmidt war lange Zeit eine feste Größe des thüringischen Sports. So war er fast 20 Jahre Mitglied im Vorstand der Stiftung Thüringer Sporthilfe, Rechtswart im Thüringer Skiverband sowie Vorsitzender des Schiedsgerichts des LSB Thüringen. Außerdem wurde ihm 2009 „in Anerkennung besonderer Verdienste um die Förderung des Sports“ vom LSB Thüringen ein Preis verliehen, dessen Aberkennung der LSB nun prüft. Besonders pikant: Ansgar Schmidt war bis Ende des letzten Jahres in der Anwaltskanzlei von Heinz-Jochen Spilker angestellt.

Doping im Hammer Modell

Heinz-Jochen Spilker ist ebenfalls kein unbeflecktes Blatt in Sachen Doping. Zusammen mit dem Trainer Heinz-Jörg Kinzel etablierte Spilker in den 1980er Jahren das sogenannte Hammer Modell, in dem seine Sprinterinnen hemmungslos mit Dopingmitteln vollgepumpt wurden. Die Machenschaften des SC Eintracht Hamm waren ein offenes Geheimnis in der Szene und sogar in Kanada im Rahmen der Ben Johnson-Dopinguntersuchung ein Thema, zur Belohnung wurde Spilker vom Deutschen Leichtathletikverband zum Sprint-Bundestrainer befördert. Erst als die Sprinterin Claudia Lepping öffentlich über das Doping auspackte – sie weigerte sich, ein Teil dieses Dopingsystems zu werden – wurden Spilker und Kinzel wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz verurteilt. Das war 1994.

Während nach der Wende viele Ost-Trainer in die alten Bundesländer oder ins Ausland, vornehmlich Österreich und China, umsiedelten und dort ihre „Dienste“ anboten, ging Spilker den umgekehrten Weg. Bereits 1990 ließ er sich mit seiner Anwaltskanzlei in Erfurt nieder, wo er rasch in die politische Elite Thüringens aufstieg. Andreas Birkmann, ehemaliger Justizminister Thüringens, und Manfred Scherer, ehemaliger Innenminister Thüringens, üben bis heute eine Anwaltstätigkeit in der Kanzlei Spilkers aus. Das heißt jedoch nicht, dass er dem Sport den Rücken zukehrte. Ganz im Gegenteil, er bekleidete noch bis ins Jahr 2012 das Amt des Vizepräsidenten des LSB Thüringen. Zur gleichen Zeit übernahm Spilkers Anwaltskanzlei allerdings auch die Verteidigung von Dr. Andreas Franke.

Doping-Methoden aus der DDR

Der Allgemein- und Sportmediziner aus Erfurt stand damals im Mittelpunkt der UV-Strahlen-Affäre. Er war am Olympiastützpunkt Erfurt auf Honorarbasis angestellt und soll bis 2011 mit dem Wissen des LSB rund dreißig AthletInnen mit UV-bestrahltem Eigenblut behandelt haben, eine nach der WADA ab 2011 verbotenen Dopingmethode. Herausgekommen ist dies alles aufgrund der Ermittlungen gegen Claudia Pechstein, die neben dem Radsportler Marcel Kittel die prominenteste Patientin Frankes war. Die Verfahren gegen die SportlerInnen sowie Franke wurden jedoch eingestellt, da keine Dopingabsicht nachgewiesen werden konnte. Außerdem fehlte der NADA schlicht das Geld, um Verfahren gegen mehr als dreißig SportlerInnen zu führen. 2012 gab es ja das Anti-Doping-Gesetz noch nicht.

Dass Franke diese Eigenblutbehandlungen durchführte, bestritt er nie. Vielmehr habe er diese Methode, die er im Übrigen schon seit mehr als zwanzig Jahren anwende, zur Behandlung sowie Vorbeugung von Infekten genutzt. Dass die Bestrahlung mit UV-Licht bereits Anfang der 1980er Jahre in der DDR-Dopingforschung sowohl erprobt als auch angewandt wurde und Franke zu dieser Zeit Arzt der damaligen Sportmedizinischen Hauptberatungsstelle Erfurts war, ist mit Sicherheit auch nur einer dieser komischen Zufälle. In diese Kategorie fällt wohl auch die Tatsache, dass sein langjähriger Praxispartner Dr. Horst Tausch war – seinerzeit Verbandsarzt der DDR-SchwimmerInnen, wegen deren Dopings er 1999 zu einer Gefängnisstrafe in Höhe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt wurde.

Kritik nicht erwünscht

Die Doping-Stasi-Verstrickungen in den DDR-Sport sind überall zu finden. Am besten ist dies am Beispiel Rolf Beilschmidts festzumachen, dem derzeitigen LSB-Geschäftsführer in Thüringen. Dieser gehörte in den 1970er Jahren zur Weltspitze im Hochsprung, auch nachweislich dank der Einnahme von Dopingmitteln. Nach seiner Karriere stieg er zum Leiter seines Heimatvereins SC Motor Jena auf, von 1991 bis 2001 leitete er sogar den Olympiastützpunkt Erfurt, bevor er zum Hauptgeschäftsführer des LSB befördert wurde. Noch nicht einmal die Enthüllungen über Beilschmidts langjährige Stasi-Tätigkeit konnten seiner Funktionärskarriere einen Knick verpassen. Woran das lag? Beilschmidt wurde jahrelang vom ehemaligen LSB-Präsidenten (1994 – 2018) und SED-Altkader Peter Gösel protegiert. Gösel folgte damals auf Manfred Thieß, der wegen seiner Stasi-Vergangenheit zum Missfallen vieler im LSB nicht mehr zu halten war.

Bis heute werden Kritiker, die auf die DDR-Seilschaften innerhalb des thüringischen Sports hinweisen, mundtot gemacht und als Nestbeschmutzer beschimpft. So geschehen bei der Biathlon-WM 2004 in Oberhof, damals wie heute eine der Biathlon-Hochburgen der Welt. In die Organisation waren zahlreiche ehemalige Stasi-Mitarbeiter eingebunden, damalige Doping-Täter waren Teil des Trainerteams. Da wundert es kaum, dass anerkannte Doping- und Stasi-Opfer, die die Missstände öffentlich anprangerten, keine Einladung zu den Wettkämpfen erhielten. 2023 findet die Biathlon-WM wieder in Oberhof statt. Und das Thema Stasi ist bei geschätzt 3000 Sport-IMs noch immer brandaktuell: der damalige Zeremonienmeister und heutige Chef des Oberhofer Weltcups sowie des WM-Organisationskomitees ist Holger Wick, ein ehemaliger Biathlet des ASK Vorwärts Oberhof. Von 1981 bis 1988 war er aber auch als „IM Gerd Schütze“ unterwegs.

Zurück zum Radsport

Doch zurück zum Radsport. Die Blutbeutel-Affäre um Dr. Mark Schmidt weckt Erinnerungen an einen anderen Dopingskandal, der 2006 die gesamte Radsportszene in Aufruhr versetzte. Ein gewisser Dr. Eufemiano Fuentes versorgte die Elite des Radsports mit allerhand Dopingmitteln. Fuentes Spur führte allerdings auch nach Thüringen. Denn Fuentes‘ Partner in Crime war der Mediziner Dr. Markus Choina, der in der Helios-Klinik in Bleicherode / Thüringen angestellt war. Über Choina erhielt Fuentes nicht nur seine Dopingmedikamente, sondern auch teure Geräte zum Abpacken von Blutbeuteln.

Dieses Jahr im Sommer steht Thüringen übrigens wieder im Mittelpunkt der Sportberichterstattung, wenn in Erfurt der Gesamtsieger der Deutschland Tour gekürt wird.

Gewöhnlich gilt ja England als Mutterland des Herrenfußballs, doch auch der Frauenfußball hat dort seinen Ursprung. Zum Ende des 19. Jahrhunderts hin gründeten sich dort die ersten Damen-Mannschaften. Am berühmtesten waren die von Nettie Honeyball angeführten „British Ladies“, deren Spiele damals bis zu 10.000 Zuschauer ins Stadion lockten. Dem englischen Verband passte diese Begeisterung jedoch so gar nicht, so dass es männlichen Mannschaften ab 1902 verboten war, gegen Frauenmannschaften anzutreten. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erfuhr der Frauenfußball jedoch einen regelrechten Aufschwung. Männer fehlten an allen Ecken und Enden, weshalb Frauen in gesellschaftliche Bereiche vorstoßen konnten, die vorher für sie tabu waren. Dazu gehörte neben der Erwerbstätigkeit auch der Fußball. Vor allem als Ablenkung im Arbeitsalltag beliebt, entstand eine Reihe von weiblichen Werksmannschaften. Eines dieser Teams, die „Dick Kerr’s Ladies“, galt sogar als inoffizielle Nationalmannschaft Englands.

Gewöhnlich gilt ja England als Mutterland des Herrenfußballs, doch auch der Frauenfußball hat dort seinen Ursprung. Zum Ende des 19. Jahrhunderts hin gründeten sich dort die ersten Damen-Mannschaften. Am berühmtesten waren die von Nettie Honeyball angeführten „British Ladies“, deren Spiele damals bis zu 10.000 Zuschauer ins Stadion lockten. Dem englischen Verband passte diese Begeisterung jedoch so gar nicht, so dass es männlichen Mannschaften ab 1902 verboten war, gegen Frauenmannschaften anzutreten. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erfuhr der Frauenfußball jedoch einen regelrechten Aufschwung. Männer fehlten an allen Ecken und Enden, weshalb Frauen in gesellschaftliche Bereiche vorstoßen konnten, die vorher für sie tabu waren. Dazu gehörte neben der Erwerbstätigkeit auch der Fußball. Vor allem als Ablenkung im Arbeitsalltag beliebt, entstand eine Reihe von weiblichen Werksmannschaften. Eines dieser Teams, die „Dick Kerr’s Ladies“, galt sogar als inoffizielle Nationalmannschaft Englands. Die Fußballerinnen in Deutschland wollten sich mit einem Verbot ihrer Lieblingssportart jedoch nicht abfinden, weshalb in den 1960er Jahren trotz allem eine Reihe von Vereinen und Verbänden gegründet wurden. Dies führte zu einer Aufhebung des Frauenfußball-Verbots im Oktober 1970 durch den DFB. Zwar durften jetzt alle Vereine wieder eine Frauen-Fußballabteilung haben und den Spielbetrieb aufnehmen. Dass der DFB die Fußballerinnen aber immer noch nicht ernst nahm beziehungsweise ihnen die „rohe“ Sportart Fußball nicht zutraute, zeigen die irrwitzigen Regeln, innerhalb derer Frauen-fußballspiele ausgerichtet werden mussten: eine Halbzeit betrug nur dreißig Minuten, die Spiele durften aber sowieso nur bei guten Wetter und niemals in den Wintermonaten ausgetragen werden. Außerdem waren Jugendbälle Pflicht. Anfänglich wollte der DFB auch noch einen Brustschutz durchsetzen, scheiterte aber am Widerstand der Spielerinnen. Stattdessen mussten die Fußballerinnen auf Stollenschuhe verzichten.

Die Fußballerinnen in Deutschland wollten sich mit einem Verbot ihrer Lieblingssportart jedoch nicht abfinden, weshalb in den 1960er Jahren trotz allem eine Reihe von Vereinen und Verbänden gegründet wurden. Dies führte zu einer Aufhebung des Frauenfußball-Verbots im Oktober 1970 durch den DFB. Zwar durften jetzt alle Vereine wieder eine Frauen-Fußballabteilung haben und den Spielbetrieb aufnehmen. Dass der DFB die Fußballerinnen aber immer noch nicht ernst nahm beziehungsweise ihnen die „rohe“ Sportart Fußball nicht zutraute, zeigen die irrwitzigen Regeln, innerhalb derer Frauen-fußballspiele ausgerichtet werden mussten: eine Halbzeit betrug nur dreißig Minuten, die Spiele durften aber sowieso nur bei guten Wetter und niemals in den Wintermonaten ausgetragen werden. Außerdem waren Jugendbälle Pflicht. Anfänglich wollte der DFB auch noch einen Brustschutz durchsetzen, scheiterte aber am Widerstand der Spielerinnen. Stattdessen mussten die Fußballerinnen auf Stollenschuhe verzichten. Während die Zuschauerzahlen aus diversen Gründen bei der WM 1995 rückläufig waren, stellte das Turnier 1999 in den USA einen Wendepunkt in der Geschichte der Frauen-Fußballweltmeisterschaften dar. Die Voraussetzungen für einen vollen Erfolg stimmten von Anfang an. Der Frauenfußball in den USA war nach dem Olympia-Triumph der US-Mannschaft in Atlanta auf dem Höhepunkt. Außerdem entschied man sich, die Spiele in Stadien zu verlegen, die mit einer Kapazität von bis zu 80.000 Zuschauern überdurchschnittlich waren im Vergleich zum letzten Austragungsort Schweden. Dieses Risiko zahlte sich aus. So viele Menschen wie nie zuvor schauten sich die Spiele im Stadion – im Durchschnitt 37.000 Zuschauer – und auch im Fernsehen an. Der Titelgewinn der USA war das perfekte Ende eines Finales, welches bis heute den Rekord für die höchsten Einschaltquoten eines Frauenfußballspiels hält. Die US-Spielerinnen wurden für eine ganze Generation junger Mädchen zu Vorbildern, athletische und starke Frauenkörper waren für einen kurzen Moment nicht mehr verpönt. Verewigt wurde diese Fußballparty außerdem im dem Musikvideo zu Jennifer Lopez‘ Welthit „Let’s Get Loud“.

Während die Zuschauerzahlen aus diversen Gründen bei der WM 1995 rückläufig waren, stellte das Turnier 1999 in den USA einen Wendepunkt in der Geschichte der Frauen-Fußballweltmeisterschaften dar. Die Voraussetzungen für einen vollen Erfolg stimmten von Anfang an. Der Frauenfußball in den USA war nach dem Olympia-Triumph der US-Mannschaft in Atlanta auf dem Höhepunkt. Außerdem entschied man sich, die Spiele in Stadien zu verlegen, die mit einer Kapazität von bis zu 80.000 Zuschauern überdurchschnittlich waren im Vergleich zum letzten Austragungsort Schweden. Dieses Risiko zahlte sich aus. So viele Menschen wie nie zuvor schauten sich die Spiele im Stadion – im Durchschnitt 37.000 Zuschauer – und auch im Fernsehen an. Der Titelgewinn der USA war das perfekte Ende eines Finales, welches bis heute den Rekord für die höchsten Einschaltquoten eines Frauenfußballspiels hält. Die US-Spielerinnen wurden für eine ganze Generation junger Mädchen zu Vorbildern, athletische und starke Frauenkörper waren für einen kurzen Moment nicht mehr verpönt. Verewigt wurde diese Fußballparty außerdem im dem Musikvideo zu Jennifer Lopez‘ Welthit „Let’s Get Loud“. Ähnliche Bestrebungen sowie Streiks von Spielerinnen gab es auch in Dänemark, die deswegen sogar ein WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden ausfallen ließen. Die EM-Finalistinnen erreichten so eine Gehaltserhöhung um 60 Prozent, sobald sie sich für ein großes Turnier qualifizierten. Der norwegische Verband ging sogar noch einen Schritt weiter. Die Nationalmannschaften der Frauen und Männern erhalten nämlich seit diesem Jahr nicht nur die gleichen Prämien, mit Lise Klaveness wurde weltweit die erste Frau zur Chefin einer männlichen Nationalmannschaft berufen. Davon sind die Argentinierinnen leider weit entfernt. Sie kämpfen derzeit noch für gleichberechtigte Trainings- und Reisebedingungen, von einer gerechten Bezahlung mal ganz abgesehen. Und Deutschland? Die deutschen Damen hätten im Fall eines Titelgewinns 2015 65.000 Euro pro Spielerin bekommen, die Männer 2018 dagegen 350.000 Euro (2014: 300.000 Euro). Für den Titelgewinn bei der EM letztes Jahr hätte der DFB sogar nur 37.500 Euro an die Frauen gezahlt. Erst ab Erreichen des Halbfinals hätten sie überhaupt nur eine Prämie bekommen.

Ähnliche Bestrebungen sowie Streiks von Spielerinnen gab es auch in Dänemark, die deswegen sogar ein WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden ausfallen ließen. Die EM-Finalistinnen erreichten so eine Gehaltserhöhung um 60 Prozent, sobald sie sich für ein großes Turnier qualifizierten. Der norwegische Verband ging sogar noch einen Schritt weiter. Die Nationalmannschaften der Frauen und Männern erhalten nämlich seit diesem Jahr nicht nur die gleichen Prämien, mit Lise Klaveness wurde weltweit die erste Frau zur Chefin einer männlichen Nationalmannschaft berufen. Davon sind die Argentinierinnen leider weit entfernt. Sie kämpfen derzeit noch für gleichberechtigte Trainings- und Reisebedingungen, von einer gerechten Bezahlung mal ganz abgesehen. Und Deutschland? Die deutschen Damen hätten im Fall eines Titelgewinns 2015 65.000 Euro pro Spielerin bekommen, die Männer 2018 dagegen 350.000 Euro (2014: 300.000 Euro). Für den Titelgewinn bei der EM letztes Jahr hätte der DFB sogar nur 37.500 Euro an die Frauen gezahlt. Erst ab Erreichen des Halbfinals hätten sie überhaupt nur eine Prämie bekommen.